この記事では抗不整脈薬の薬物動態情報まとめや心房細動時の使い分け、心筋の興奮伝導などについてわかります。

動画でサクッと聞き流し(1.5倍速推奨)[17:51]

Contents

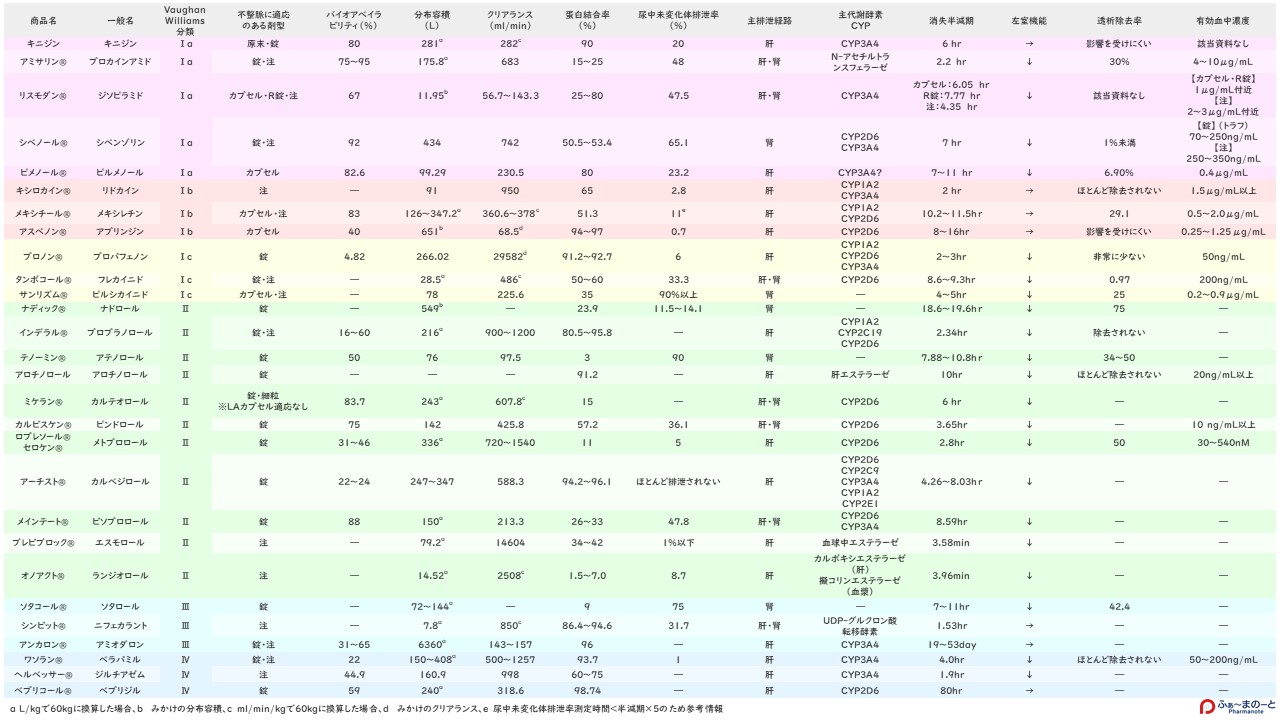

抗不整脈薬薬物動態情報まとめ

| 商品名 | 一般名 | VW分類 | 不整脈に適応のある剤型 | BA(%) | Vd(L) | CL(ml/min) | 一般名 | 蛋白結合率(%) | Ae(%) | 主排泄経路 | 主代謝酵素/CYP | 一般名 | 消失半減期 | 左室機能 | 透析除去率 | 有効血中濃度 | 一般名 |

| キニジン | キニジン | Ⅰa | 原末・錠 | 80 | 281a | 282c | キニジン | 90 | 20 | 肝 | CYP3A4 | キニジン | 6 hr | → | 影響を受けにくい | 該当資料なし | キニジン |

| アミサリン® | プロカインアミド | Ⅰa | 錠・注 | 75~95 | 175.8a | 683 | プロカインアミド | 15~25 | 48 | 肝・腎 | N-アセチルトランスフェラーゼ | プロカインアミド | 2.2 hr | ↓ | 30% | 4~10μg/mL | プロカインアミド |

| リスモダン® | ジソピラミド | Ⅰa | カプセル・R錠・注 | 67 | 11.95b | 56.7~143.3 | ジソピラミド | 25~80 | 47.5 | 肝・腎 | CYP3A4 | ジソピラミド | カプセル:6.05 hr R錠:7.77 hr 注:4.35 hr |

↓ | 該当資料なし | 【カプセル・R錠】1μg/mL付近 【注】2~3μg/mL付近 |

ジソピラミド |

| シベノール® | シベンゾリン | Ⅰa | 錠・注 | 92 | 434 | 742 | シベンゾリン | 50.5~53.4 | 65.1 | 腎 | CYP2D6, 3A4 | シベンゾリン | 7 hr | ↓ | 1%未満 | 【錠】70~250ng/mL(トラフ) 【注】250~350ng/mL |

シベンゾリン |

| ピメノール® | ピルメノール | Ⅰa | カプセル | 82.6 | 99.29 | 230.5 | ピルメノール | 80 | 23.2 | 肝 | CYP3A4? | ピルメノール | 7~11 hr | ↓ | 6.90% | 0.4μg/mL | ピルメノール |

| キシロカイン® | リドカイン | Ⅰb | 注 | ― | 91 | 950 | リドカイン | 65 | 2.8 | 肝 | CYP1A2, 3A4 | リドカイン | 2 hr | → | ほとんど除去されない | 1.5μg/mL以上 | リドカイン |

| メキシチール® | メキシレチン | Ⅰb | カプセル・注 | 83 | 126~347.2a | 360.6~378c | メキシレチン | 51.3 | 11e | 肝 | CYP1A2, 2D6 | メキシレチン | 10.2~11.5hr | → | 29.1 | 0.5~2.0μg/mL | メキシレチン |

| アスペノン® | アプリンジン | Ⅰb | カプセル | 40 | 651b | 68.5d | アプリンジン | 94~97 | 0.7 | 肝 | CYP2D6 | アプリンジン | 8~16hr | → | 影響を受けにくい | 0.25~1.25μg/mL | アプリンジン |

| プロノン® | プロパフェノン | Ⅰc | 錠 | 4.82 | 266.02 | 29582d | プロパフェノン | 91.2~92.7 | 6 | 肝 | CYP1A2, 2D6, 3A4 | プロパフェノン | 2~3hr | ↓ | 非常に少ない | 50ng/mL | プロパフェノン |

| タンボコール® | フレカイニド | Ⅰc | 錠・注 | ― | 28.5a | 486c | フレカイニド | 50~60 | 33.3 | 肝・腎 | CYP2D6 | フレカイニド | 8.6~9.3hr | ↓ | 0.97 | 200ng/mL | フレカイニド |

| サンリズム® | ピルシカイニド | Ⅰc | カプセル・注 | ― | 78 | 225.6 | ピルシカイニド | 35 | 90%以上 | 腎 | ― | ピルシカイニド | 4~5hr | ↓ | 25 | 0.2~0.9μg/mL | ピルシカイニド |

| ナディック® | ナドロール | Ⅱ | 錠 | ― | 549b | ― | ナドロール | 23.9 | 11.5~14.1 | 腎 | ― | ナドロール | 18.6~19.6hr | ↓ | 75 | ― | ナドロール |

| インデラル® | プロプラノロール | Ⅱ | 錠・注 | 16~60 | 216a | 900~1200 | プロプラノロール | 80.5~95.8 | ― | 肝 | CYP1A2, 2C19, 2D6 | プロプラノロール | 2.34hr | ↓ | 除去されない | ― | プロプラノロール |

| テノーミン® | アテノロール | Ⅱ | 錠 | 50 | 76 | 97.5 | アテノロール | 3 | 90 | 腎 | ― | アテノロール | 7.88~10.8hr | ↓ | 34~50 | ― | アテノロール |

| アロチノロール | アロチノロール | Ⅱ | 錠 | ― | ― | ― | アロチノロール | 91.2 | ― | 肝 | 肝エステラーゼ | アロチノロール | 10hr | ↓ | ほとんど除去されない | 20ng/mL以上 | アロチノロール |

| ミケラン® | カルテオロール | Ⅱ | 錠・細粒 ※LAカプセル適応なし |

83.7 | 243a | 607.8c | カルテオロール | 15 | ― | 肝・腎 | CYP2D6 | カルテオロール | 6 hr | ↓ | ― | ― | カルテオロール |

| カルビスケン® | ピンドロール | Ⅱ | 錠 | 75 | 142 | 425.8 | ピンドロール | 57.2 | 36.1 | 肝・腎 | CYP2D6 | ピンドロール | 3.65hr | ↓ | ― | 10 ng/mL以上 | ピンドロール |

| ロプレソール® セロケン® |

メトプロロール | Ⅱ | 錠 | 31~46 | 336a | 720~1540 | メトプロロール | 11 | 5 | 肝 | CYP2D6 | メトプロロール | 2.8hr | ↓ | 50 | 30~540nM | メトプロロール |

| アーチスト® | カルベジロール | Ⅱ | 錠 | 22~24 | 247~347 | 588.3 | カルベジロール | 94.2~96.1 | ほとんど排泄されない | 肝 | CYP2D6, 2C9, 3A4, 1A2, 2E1 | カルベジロール | 4.26~8.03hr | ↓ | ― | ― | カルベジロール |

| メインテート® | ビソプロロール | Ⅱ | 錠 | 88 | 150a | 213.3 | ビソプロロール | 26~33 | 47.8 | 肝・腎 | CYP2D6, 3A4 | ビソプロロール | 8.59hr | ↓ | ― | ― | ビソプロロール |

| ブレビブロック® | エスモロール | Ⅱ | 注 | ― | 79.2a | 14604 | エスモロール | 34~42 | 1%以下 | 肝 | 血球中エステラーゼ | エスモロール | 3.58min | ↓ | ― | ― | エスモロール |

| オノアクト® | ランジオロール | Ⅱ | 注 | ― | 14.52a | 2508c | ランジオロール | 1.5~7.0 | 8.7 | 肝 | カルボキシエステラーゼ(肝) 擬コリンエステラーゼ(血漿) |

ランジオロール | 3.96min | ↓ | ― | ― | ランジオロール |

| ソタコール® | ソタロール | Ⅲ | 錠 | ― | 72~144a | ― | ソタロール | 9 | 75 | 腎 | ― | ソタロール | 7~11hr | ↓ | 42.4 | ― | ソタロール |

| シンビット® | ニフェカラント | Ⅲ | 注 | ― | 7.8a | 850c | ニフェカラント | 86.4~94.6 | 31.7 | 肝・腎 | UDP-グルクロン酸転移酵素 | ニフェカラント | 1.53hr | → | ― | ― | ニフェカラント |

| アンカロン® | アミオダロン | Ⅲ | 錠・注 | 31~65 | 6360a | 143~157 | アミオダロン | 96 | ― | 肝 | CYP3A4 | アミオダロン | 19~53day | → | ― | ― | アミオダロン |

| ワソラン® | ベラパミル | Ⅳ | 錠・注 | 22 | 150~408a | 500~1257 | ベラパミル | 93.7 | 1 | 肝 | CYP3A4 | ベラパミル | 4.0hr | ↓ | ほとんど除去されない | 50~200ng/mL | ベラパミル |

| ヘルベッサー® | ジルチアゼム | Ⅳ | 注 | 44.9 | 160.9 | 998 | ジルチアゼム | 60~75 | ― | 肝 | CYP3A4 | ジルチアゼム | 1.9hr | ↓ | ― | ― | ジルチアゼム |

| ベプリコール® | ベプリジル | Ⅳ | 錠 | 59 | 240a | 318.6 | ベプリジル | 98.74 | ― | 肝 | CYP2D6 | ベプリジル | 80hr | → | ― | ― | ベプリジル |

VW分類:Vaughan Williams分類、BA:バイオアベイラビリティ、Vd:分布容積、CL:クリアランス、Ae:尿中未変化体排泄率、CYP:薬物代謝酵素シトクロムP450

a:L/kgで60kgに換算した場合、b:みかけの分布容積、c:ml/min/kgで60kgに換算した場合、d:みかけのクリアランス、e:Ae測定時間<半減期×5のため参考情報

各薬剤について薬物動態情報をどのように判断したかは各薬剤薬物動態情報の記事をご参照ください。(本記事内の薬剤名リンクより各薬剤の記事に移動できます。)

情報が多いですが、腎排泄か肝代謝か把握することが一番重要です。

抗不整脈薬には催不整脈薬作用(抗不整脈薬により既存の不整脈の増悪や新たな不整脈の出現を認めること)があるため、投与後のフォローが何よりも重要です。

特に副作用が多い薬剤としてアミオダロンがありますが、アミオダロンは分布容積が大きく、半減期が長いため細胞毒性(間質性肺炎や肝機能悪化、甲状腺機能悪化など)に注意が必要ですね。

心房細動の薬物療法

では実際にはどのように使用されるのでしょうか。

心房細動の薬物療法にはリズムコントロール(洞調律維持)とレートコントロール(心拍数調節)があります。

心房細動は持続時間により発作性(1週間以内で自然に洞調律に復帰)、持続性(1週間以上持続し、薬剤やカルディオバージョンで除細動可能)、永続性(除細動不能)に分類され、病型によって治療方針が異なります。1)

発作性心房細動や持続性心房細動ではリズムコントロールの対象となりますが、慢性心房細動ではレートコントロール(および抗凝固療法)が中心となります。というのもリズムコントロールはレートコントロールを上回る有用性は示されなかったため2)です。

これは、Ⅰ群およびⅢ群抗不整脈薬によるリズムコントロールが、β遮断薬を中心としたレートコントロールに比べて、重篤な副作用の発現リスクが高いことが一因として考えられます。

リズムコントロール

リズムコントロールとは心房細動そのものを抑え込む治療で抗不整脈薬が使用されます。

- 臨床上有意な器質的心疾患がなく,持続が48時間未満の発作性心房細動に対するNa+チャネル遮断薬(ピルシカイニド,シベンゾリン,プロパフェノン,フレカイニド)投与[クラスⅠ・エビデンスレベルA]

- 持続が48時間から7日以内で,適切な抗血栓対策(経食道エコーで心房内血栓が否定されているか,3週間以上の十分な抗凝固療法が実施されている状態)が行われた症例に対するNa+チャネル遮断薬(ピルシカイニド,シベンゾリン,プロパフェノン,フレカイニド)投与[クラスⅡa・エビデンスレベルC]

- 心機能,QT間隔が正常で,7日以上持続する心房細動へのベプリジル投与[クラスⅡa・エビデンスレベルB]

- 心不全あるいは肥大型心筋症に伴う持続性心房細動に対するアミオダロン投与[クラスⅡa・エビデンスレベルB]

2020年改訂版 不整脈薬物治療ガイドライン(日本循環器学会/日本不整脈心電学会合同ガイドライン)1)

Vaughan Williams分類:Ⅰ群の薬剤使い分け

Na+チャネル遮断薬の中で使い分けはあるのでしょうか。

結論から言うとNGなケースを除けばどの薬剤を選択しても良いと思います。

NGなケースとは、例えば透析患者にシベンゾリンを投与するといった場合です。なぜならシベンゾリンは腎排泄型の薬剤であり、かつ透析により除去されないため、透析患者に投与すると過量投与となってしまうからです。(透析患者でなくても腎機能低下患者では投与量に注意が必要です。シベンゾリン記事参照)

やはり腎排泄か肝代謝か把握することが一番重要ということですね

どのように選択するか複数の不整脈専門医に聞いたことがあるのですが、医師により選択する薬剤は異なっていました。使い慣れている薬剤を選択しているとのことで、指導医がどの薬剤を使用していたかによる影響が大きい印象でしたね。(「A薬剤は使い慣れているけど、Bという薬剤は処方したことがない」みたいな感じ。)

薬剤師としてはNG例に該当しないことをしっかり確認し、副作用モニタリングしていくことが重要ですね。

リズムコントロールのまとめ

レートコントロール

レートコントロールとは心房細動を認めるものの症状を改善させる治療でβ遮断薬やジギタリス製剤、非ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬が使用されます。

β遮断薬

- 心機能が低下(LVEF<40%,ただし≧25%)した頻脈性心房細動に対する長期の経口薬(ビソプロロール,カルベジロール)を用いた心拍数調節[クラスⅠ・エビデンスレベルA]

- 心機能が保たれた(LVEF≧40%)頻脈性心房細動に対する長期の経口薬を用いた心拍数調節[クラスⅠ・エビデンスレベルB]

ジギタリス製剤

- 心機能が低下した頻脈性心房細動に対する急性期の心拍数調節を目的としたβ遮断薬に追加しての投与[クラスⅡa・エビデンスレベルB]

- 頻脈性心房細動患者に対する長年に渡る心拍数調節[クラスⅢ・エビデンスレベルC]

非ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬

- 心機能が保たれている頻脈性心房細動に対する心拍数調節[クラスⅠ・エビデンスレベルB]

- 心機能が低下した頻脈性心房細動に対する静注薬/経口薬(ベラパミル,ジルチアゼム)を用いての心拍数調節[クラスⅢ・エビデンスレベルC]

2020年改訂版 不整脈薬物治療ガイドライン(日本循環器学会/日本不整脈心電学会合同ガイドライン)1)

レートコントロールではβ遮断薬がまず選択されます。

ジギタリス製剤はβ遮断薬に追加しての投与とあるように第一選択とはなりません。心房細動にたいする心拍数抑制効果はありますが、生命予後を悪化させるため長期的に用いることは望ましくないとされています。

非ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬については心抑制があるため心機能低下例には投与は望ましくないです。(機序については本記事内『Vaughan Williams分類:Ⅳ群』参照)

β1遮断薬の違い

さてβ遮断薬がまず選択されると記載しましたが、どのβ遮断薬でも良いというわけではありません。理想的には、β(1)受容体にたいする遮断力が強く、β1選択性があり、内因性交感神経刺激作用(ISA)がなく、脂溶性(心保護効果)の高い薬剤が適しています。

| 商品名 | 一般名 | β(1)遮断力 | β1選択性 | α遮断 | ISA | 脂溶性 | 主排泄経路 | 半減期 |

| ナディック® | ナドロール | プロプラノロールとほぼ同等 | - | - | - | - | 腎 | 18.6~19.6hr |

| インデラル® | プロプラノロール | - | - | - | - | + | 肝 | 2.34hr |

| テノーミン® | アテノロール | プロプラノロールよりやや弱い | + | - | - | - | 腎 | 7.88~10.8hr |

| アロチノロール | アロチノロール | プロプラノロールより強い | - | + α:β=1:8 |

- | ? | 肝 | 10hr |

| ミケラン® | カルテオロール | プロプラノロールより強い | - | - | + | ? | 肝・腎 | 6 hr |

| カルビスケン® | ピンドロール | プロプラノロールより強い | - | - | + | + | 肝・腎 | 3.65hr |

| ロプレソール® セロケン® |

メトプロロール | プロプラノロールより弱い | - | - | - | + | 肝 | 2.8hr |

| アーチスト® | カルベジロール | プロプラノロールより強い | - β1:β2=7:1 |

+ α:β=1:8 |

- | + | 肝 | 4.26~8.03hr |

| メインテート® | ビソプロロール | プロプラノロールより強い | + | - | - | + | 肝・腎 | 8.59hr |

β遮断薬の違いについて表にまとめましたが、β遮断薬の中でガイドラインにおいて推奨されており、日本で使用できる薬剤はビソプロロールとカルベジロールの2つのみです。

この2つの使い分けはざっくり言うと心機能が正常な心房細動患者のレートコントロールにはビソプロロール、心機能の低下がある心房細動患者にはカルベジロールが使用されることが多いです。

ビソプロロールとカルベジロールの薬物動態情報比較・使い分けについてはコチラの記事にもう少し詳しく記載しているのでぜひ参考にしてください。

ISA(内因性交感神経刺激作用)とは?

ISAとはIntrinsic Sympathomimetic Activityの頭文字をとったものです 。

直訳すると「本来備わっている交感神経刺激活性」となります。つまりISA+とは、β遮断薬にも関わらず、β受容体を刺激する作用も持っている薬剤です。

ISA+のβ遮断薬は交感神経が興奮しているときはβ受容体抑制にはたらき、交感神経が興奮していない時には、β受容体をわずかに刺激するといった特徴があります。

β受容体をわずかにでも刺激することは心拍数の上昇につながる可能性がありますので、ISAのないβ遮断薬が適しているのです。

レートコントロールのまとめ

Ca拮抗薬(ベラパミル、ジルチアゼム)も選択されますが心機能低下例には推奨されません。

心筋の興奮伝導について

抗不整脈薬の理解を深めるために活動電位について簡単に知っておきましょう。

活動電位とは?

心筋細胞の興奮時にみられる電気信号を『活動電位』と呼びます。

電気信号にはNa+(ナトリウムイオン)、Ca2+(カルシウムイオン)、K+(カリウムイオン)といった+(プラス)の電荷をもった金属イオンが関係し、通常は心筋細胞内にNa+が流入し細胞の活動が始まり、K+が細胞外へ放出されて活動がおさまります。

この電気信号の乱れが不整脈となります。

チャネルの役割

Na+チャネル

- 心筋を興奮させる

Ca2+チャネル

- 心筋を収縮させる

K+チャネル

K+チャネルには大きく3つの役割があります

- 安静時の膜電位を負に維持する

- 興奮した膜電位を興奮し過ぎないように維持する

- 興奮したあと、しっかりと元に戻す

興奮伝導の流れ

K+チャネルは絶えず開いていてK+が細胞外へと流出しているため、細胞内の電位が低い状態(静止膜電位:-90 mV)に保たれています。

Naチャネルが一時的に開口しNa+の細胞内の流入により電位が上昇し脱分極が起こります。(立ち上がり期)

Na+により膜が興奮するとNaチャネルは不活性化されチャネルを閉じます。Na+チャネルはいったん不活性化されると、一定時間が経たないとチャネルを開くことができない性質をもっています。心臓が簡単に興奮して立ち上がり期が連続して起きたら大変ですよね。

Na+により心筋が興奮したあと、心筋を収縮させるためにCa2+を流入させます。細胞毒であるCa2+がずっと入りっぱなしだと困るため、ある程度の時間が経過するとCa2+チャネルは不活性化します。

- Na+チャネルの活性化 約-55 mV

- Ca2+チャネルの活性化 約-35 mV

チャネルが閉じるまでの速度はNa+チャネルは速く、Ca2+チャネルは遅いです。このように活性化電位とチャネルの閉じるまでの速度が異なっているため、図のようになります。

K+チャネルは、Na+チャネル・Ca2+チャネルによる陽イオン流入にたいして、K+を流出させることで膜電位を維持します。(プラトー相)

また心筋細胞はNa+チャネル・Ca2+チャネルにより興奮・収縮したあと、安静状態に戻らなければ、再び興奮することができません。そのためK+流出により再び静止膜電位へと戻します(再分極相)

この繰り返しにより心臓は興奮して収縮して、全身に血液を送っているのです。

絶対不応期と相対不応期

絶対不応期とは、どんなに強い刺激を与えても反応しない時期のことです。

それにたいし、相対不応期とは、弱い電気刺激では反応しないが比較的強い刺激では反応する時期のことをいいます。

Vaughan Williams分類

抗不整脈薬の分類のひとつに作用機序で分類されたVaughan Williams分類(ヴォーン・ウィリアムズ分類)があります。

Vaughan Williams分類は大きくI群(Naチャネル抑制)、II群(β遮断)、III群(Kチャネル遮断)、IV群(Caチャネル遮断)に分類されます。

さらにI群はNaチャネル抑制に加えKチャネル抑制作用をもつⅠa群、Kチャネル開放促進作用をもつⅠb群、Kチャネルに影響を及ぼさないⅠc群に分類されます。

Vaughan Williams分類:Ⅰ群

Naチャネルを抑制し活動電位最大立ち上がり速度を減少させる

Vaughan Williams分類:Ⅰa群

Kチャネルを抑制するため活動電位持続時間を延長させる

Vaughan Williams分類:Ⅰb群

Kチャネルを開放促進し活動電位持続時間を短縮させる

Vaughan Williams分類:Ⅰc群

Kチャネルには影響しないため活動電位持続時間を変化させない

Vaughan Williams分類:Ⅱ群

β遮断薬:洞結節、房室結節の興奮の頻度と伝導を抑制する

- ナディック®(ナドロール)

- インデラル®(プロプラノロール)

- テノーミン®(アテノロール)

- アロチノロール

- ミケラン®(カルテオロール)

- カルビスケン®(ピンドロール)

- ロプレソール®/セロケン®(メトプロロール)

- アーチスト®(カルベジロール)

- メインテート®(ビソプロロール)

- ブレビブロック®(エスモロール)

- オノアクト®(ランジオロール)

Vaughan Williams分類:Ⅲ群

活動電位持続時間を延長させる

つまり、不応期を延長することにより、抗不整脈作用を示す薬剤と言えます。

そのため、QT延長やトルサード・ド・ポアンツを起こす危険もあり注意が必要です。

Vaughan Williams分類:Ⅳ群

Ca2+チャネル遮断

洞結節、房室結節細胞:興奮の頻度と伝導の速度を抑制する

心室筋細胞:心収縮力も減弱する

このようにCa2+チャネルは心室筋細胞と洞結節、房室結節細胞では役割が異なります。

心室筋細胞に作用するCa2+拮抗薬ではプラトー相で細胞内に流入するCa2+を抑えた結果、細胞内のCa2+濃度が低下し、収縮力が減弱します。

例えばベラパミルやジルチアゼムなどは心抑制作用がありますが、上記機序により、左室駆出率が低下した心不全患者では使用しにくいということが分かるかと思います。

Vaughan Williams分類とSicilian Gambit分類

Vaughan Williams分類は1970年代前半に抗不整脈薬を作用機序別にざっくりとグループ分けされた分類です。

Vaughan Williams分類が定められた頃はまだ抗不整脈薬が少なかったので問題はなかったのですが、抗不整脈薬が上市されるにつれて問題点が出てくるようになります。

例えば、アミオダロンはVaughan Williams分類ではIII群のKチャネル遮断に分類されますが、他にもNaチャネル、Caチャネル、β受容体に対する抑制作用もあり、マルチチャネルブロッカーと言われ、厳密にはIII群だけにあてはめることができません。

このように古典的なVaughan Williams分類からより使いやすいように考案された分類がSicilian Gambit分類(シシリアン・ガンビット分類)です。

つまりVaughan Williams分類の問題点をカバーしたものがSicilian Gambit分類となります。

Sicilian Gambit分類はVaughan Williams分類に比べてより細かい作用部位や、Naチャネルからの乖離が速いか、遅いか、中間か、その他のイオンチャネルや受容体に対する相対的な強さなど、抗不整脈薬の持つ作用が一目でわかる表となっています。

また左室機能や洞調律への影響など臨床効果やPR間隔やQT時間などの心電図所見も記載されている便利な表となっています。臨床効果や心電図所見といったSicilian Gambit分類表の見方はコチラの記事をご参照ください。

『【抗不整脈薬一覧】薬物動態情報まとめ&心房細動時の使い分け』まとめ

- 薬剤の主排泄経路が腎排泄か肝代謝か把握する

- 心房細動の薬物療法にはリズムコントロールとレートコントロールがある

- 発作性心房細動:Na+チャネル遮断薬

- 持続性心房細動:ベプリジル

- 心不全あるいは肥大型心筋症に伴う場合:アミオダロン

| リズムコントロールの薬剤の主排泄経路 | |

| 腎排泄型 | シベンゾリン(Ⅰa)、ピルシカイニド(Ⅰc) |

| 腎・肝中間型 | フレイカイニド(Ⅰc) |

| 肝代謝型 | プロパフェノン(Ⅰc)、アミオダロン(Ⅲ)、ベプリジル(Ⅳ) |

- β遮断薬(ビソプロロール、カルベジロール)がまず選択される

- Ca拮抗薬(ベラパミル、ジルチアゼム)は心機能低下例には投与しない

| レートコントロールの薬剤の主排泄経路 | |

| 腎・肝中間型 | ビソプロロール(Ⅱ) |

| 肝代謝型 | カルベジロール(Ⅱ)、ベラパミル(Ⅳ)、ジルチアゼム(Ⅳ) |

- 活動電位について、チャネルの役割を理解する

- Na+チャネル

・心筋を興奮させる - Ca2+チャネル

・心筋を収縮させる - K+チャネル

・安静時の膜電位を負に維持する

・興奮した膜電位を興奮し過ぎないように維持する

・興奮したあと、しっかりと元に戻す

- 抗不整脈薬の作用機序を理解する

- Vaughan Williams分類:Ⅰa群

Naチャネルを抑制し活動電位最大立ち上がり速度を減少させる

Kチャネルを抑制するため活動電位持続時間を延長させる - Vaughan Williams分類:Ⅰb群

Naチャネルを抑制し活動電位最大立ち上がり速度を減少させる

Kチャネルを開放促進し活動電位持続時間を短縮させる - Vaughan Williams分類:Ⅰc群

Naチャネルを抑制し活動電位最大立ち上がり速度を減少させる

Kチャネルには影響しないため活動電位持続時間を変化させない

- Vaughan Williams分類:Ⅱ群

β遮断薬:洞結節、房室結節の興奮の頻度と伝導を抑制する - Vaughan Williams分類:Ⅲ群

活動電位持続時間を延長させる - Vaughan Williams分類:Ⅳ群

Ca2+チャネル遮断

洞結節、房室結節細胞:興奮の頻度と伝導の速度を抑制する

心室筋細胞:心収縮力も減弱する

- Sicilian Gambit分類表の見方を理解する

(コチラの記事もぜひ併せて読んでみてくださいね。)

- 1)2020年改訂版 不整脈薬物治療ガイドライン(日本循環器学会/日本不整脈心電学会合同ガイドライン)

日本循環器学会 循環器病ガイドラインシリーズ

コチラから「不整脈薬物治療」ガイドラインの最新版を確認できます。 - 2)D G Wyse, et al, A Comparison of Rate Control and Rhythm Control in Patients with Atrial Fibrillation, N Engl J Med 2002; 347:1825-1833

- 各薬剤インタビューフォーム

コチラから最新のインタビューフォームを確認できます。